2024年

『FIA Formula 1 World Championship』とは?

FIA Formula 1 World Championship『FIA フォーミュラ・ワン世界選手権』は四輪レースの世界最高峰に位置するモータースポーツのレースシリーズのひとつで一般的に『F1 (エフワン)』と呼ばれます。

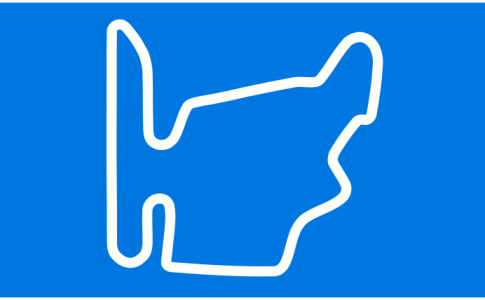

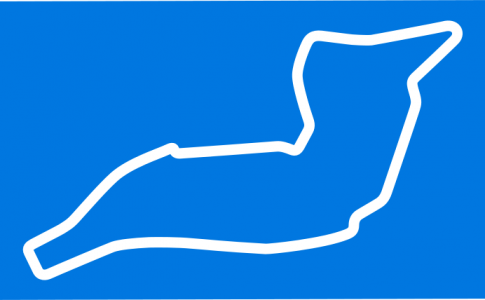

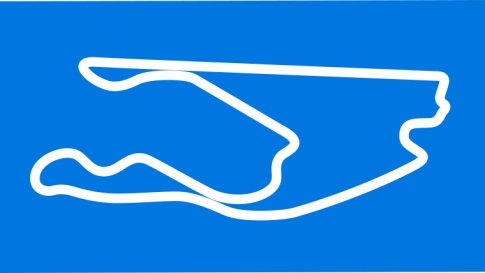

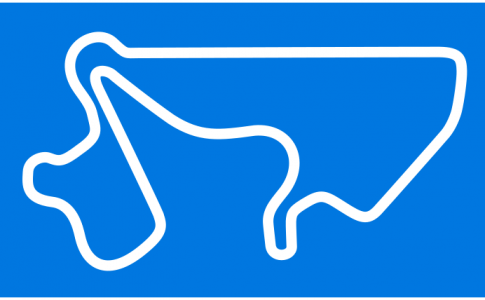

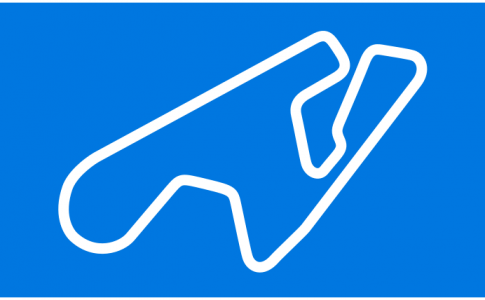

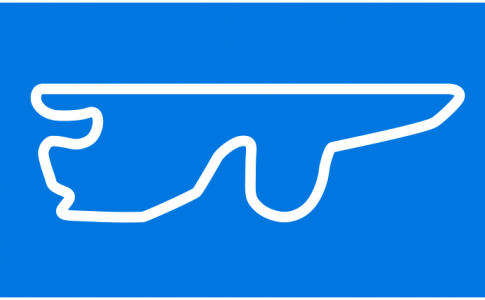

『国際自動車連盟『FIA』の認定を受け、自動車レースの最高峰の世界選手権として世界各国で開催されており、日本では鈴鹿サーキットでF1日本グランプリが開催されています。

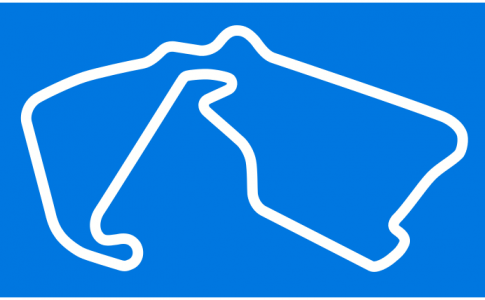

F1は1950年にイギリスのシルバーストーンサーキットで初めて開催され、長い歴史があります。

Introducing your 2024 opening titles 🙌 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/aletZnSlaG

— Formula 1 (@F1) February 29, 2024

FIA Formula 1 World Championship

ロゴマーク

出典:formula1.com

FIA Formula 1 World Championship

2024年 基本情報

FIA Formula 1 World Championship

2024年 レギュレーション

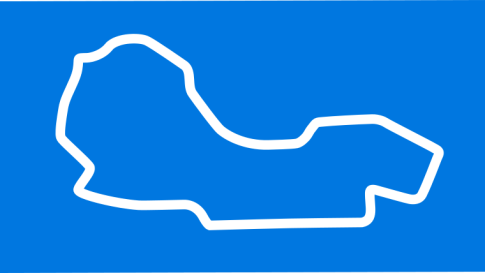

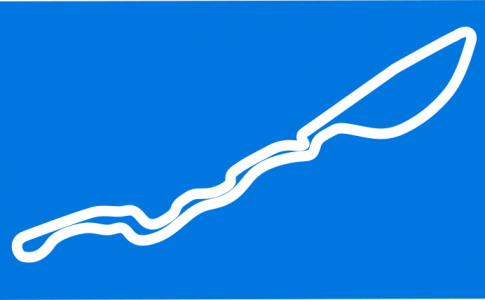

2024年シーズンのF1は2023年シーズンと同様の10チーム20名のドライバーが参戦し、世界各国で全24戦が開催されます。

F1ドライバーのラインナップや開催スケジュールのような基本的な情報から複雑なF1の『タイヤ』に関するルール、『セーフティカー(SC)』や『バーチャル・セーフティカー (VSC)』の運用ルールのようなテレビの中継を観ているだけでは理解するのが難しい内容までをまとめました。

F1の初心者の方や、より面白くF1のレース観戦をしたい方のために、2024年シーズンのレギュレーションをわかりやすく解説します。

FIA Formula 1 World Championship

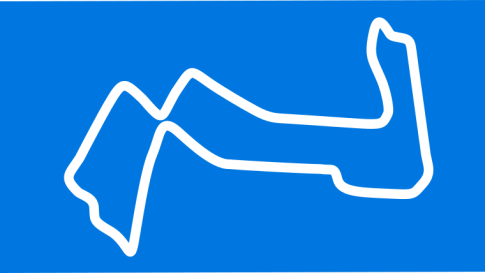

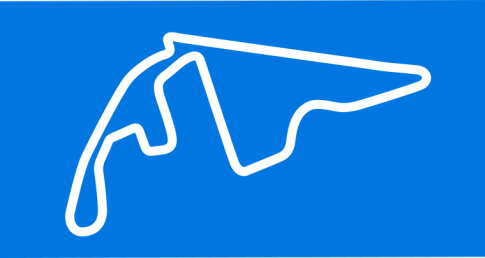

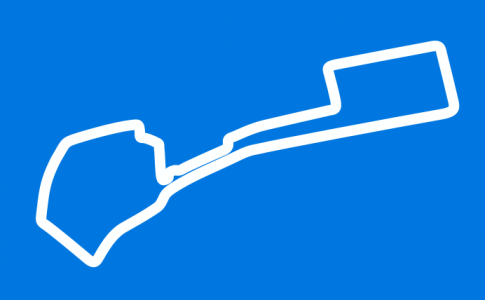

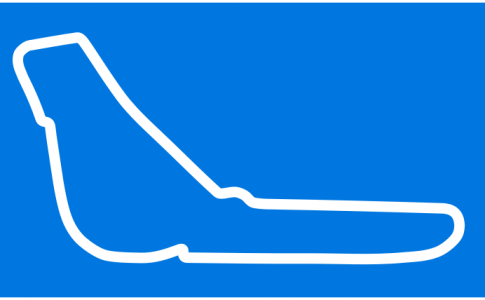

2024年 各グランプリ 開催概要

FIA Formula 1 World Championship

2024年 F1 レース結果

FIA Formula 1 World Championship

過去のレース結果

FIA Formula 1 World Championship

歴代チャンピオン

公式サイト

アーカイブ