モータースポーツには四輪レースだけでも、F1やSUPER GTのように様々なレースシリーズがあり、マシンも違えば、レースの距離や時間、チャンピオンの決め方なども様々です。

モータースポーツ初心者にとっては、複雑で難しいルールが多いと思われがちですが、基本的なルールについては共通する部分が多いかと思います。

本記事では四輪レースに関する基本的なルールについて解説します。

レーシングカーの種類

四輪のモータースポーツで使用されるレーシングカーは車両の形状の違いによって、以下の3種類に大きく分類することができます。

- フォーミュラカー

- プロトタイプカー

- ツーリングカー

フォーミュラカー

フォーミュラカーはF1 (FIA Formula 1 World Championship)に代表される、タイヤが剥き出しのレース専用の車両規格に沿って開発された車両のことです。『オープンホイール』と呼ぶ場合もあります。

日本では全日本スーパーフォーミュラ選手権、アメリカではインディカーシリーズ (NTT IndyCar Series)など、各国で独自の進化が進んでいます。

近年ではエンジンではなくモーターを動力源としたEVフォーミュラカーを使用したフォーミュラE (ABB FIA Formula E Championship)が新たにシリーズとして加わり、人気を集めています。

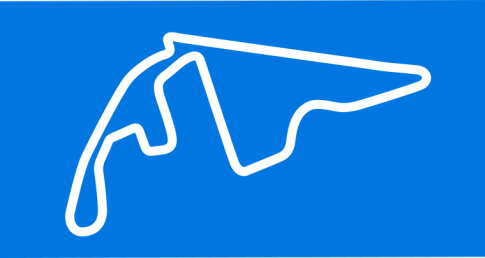

スーパーフォーミュラ (SF14)

代表的なカテゴリー

ヨーロッパ

- FIA Formula 1 World Championship (F1)

- FIA Formula 2 Championship (FIA F2)

- FIA Formula 3 Championship (FIA F3)

- ABB FIA Formula E Championship (フォーミュラE)

アメリカ

- NTT IndyCar Series (インディカーシリーズ)

- Indy Lights (インディライツ)

日本

- 全日本スーパーフォーミュラ選手権

- フォーミュラ・リージョナル選手権

- 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権

- フォーミュラリージョナル

- FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP

- JAF-F4選手権

- Super FJ 地方選手権シリーズ

プロトタイプカー

プロトタイプカーはWEC(FIA World Endurance Championship:世界耐久選手権)に代表され、フォーミュラカーとは異なり、タイヤがカウルと呼ばれるボディに覆われている形状が特徴的です。

ボディデザインも屋根ありのクローズドタイプと、屋根なしのオープンタイプがあるなど、メーカーによって様々な形状をしています。WECの1戦となっている『ルマン24時間耐久レース』が特に有名です。

代表的なカテゴリー

ヨーロッパ

- WEC (世界耐久選手権)

- ヨーロピアン・ルマン・シリーズ

アメリカ

- アメリカン・ルマン・シリーズ

アジア

- アジアン・ルマン・シリーズ

ツーリングカー

ツーリングカーは市販車をベースとし、レーシングカーに仕立てた車両のことで、日本ではAUTOBACS SUPER GT SERIESやスーパー耐久シリーズなどのシリーズが有名です。

フォーミュラカーと区別するために箱車と呼ばれることがあります。ナンバー付のTOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ CupやTOYOTA GAZOO Racing Yaris Cupなどのワンメイクレースも各地で開催されています。

代表的なカテゴリー

ヨーロッパ

- WTCR (World Touring Car Cup)

- DTM (ドイツ・ツーリングカー選手権)

- ブランパンGTシリーズ

- ニュルブルクリンク24時間耐久レース

アメリカ

- NASCAR

日本

- AUTOBACS SUPER GT SERIES

- スーパー耐久シリーズ

- TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup

走行セッションの種類

モータースポーツの走行セッションは主に、以下の3セッションに分類されます。

- フリー走行

- 公式予選

- 決勝

フリー走行と公式予選は1周のラップタイムの速い順に順位が決定され、決勝は規定の周回数を完走したときのコントロールラインの通過順位によって競われます。

フリー走行

フリー走行は開始時間と終了時間が規定され、時間内であれば、自由に走行して構いません。『プラクティス』と呼ばれる場合もあります。

主に各サーキットやそのときの天候に合わせた車両のセットアップが行われますが、ドライバーがサーキットに慣れるため、タイヤの特性を知るためなど、様々な用途に使用されます。

ベストタイム順で順位が決められますが、フリー走行の結果は記録には残らないため、公式予選に向けて1周のタイムアタックを重視するチームもいれば、決勝に向けての長距離走行をテストするチームもあるため、単純にフリー走行のタイムだけで速い、遅いを判断することはできません。

公式予選

決勝のグリッド(スタート)順を決めるためのセッションです。タイムアタックを行い、1周のラップタイムによって順位が競われます。英語では『Qualifying(クォリファイ)』と言います。

以前はフリー走行のように開始時間と終了時間が規定され、時間内にタイムアタックを行い、順位が競われていましたが、現在はF1のようにQ1、Q2、Q3といった短時間のセッションを複数回行い、後方のグリッドから決定する方式が主流になっています。Q1、Q2、Q3のQは『Qualifying』を意味します。

同タイムが記録された場合

公式予選で複数のドライバーによって同じタイムが記録された場合は、先に記録したドライバーの順位が上になります。

1997年のF1ヨーロッパグランプリでは、ジャック・ヴィルヌーヴ選手、ミハエル・シューマッハ選手、ハインツ・ハラルド・フレンツェン選手の3名のドライバーが1分21秒072の同タイムを記録したことがありました。この時もレギュレーションに従い、タイムを記録した順に順位が決定されました。

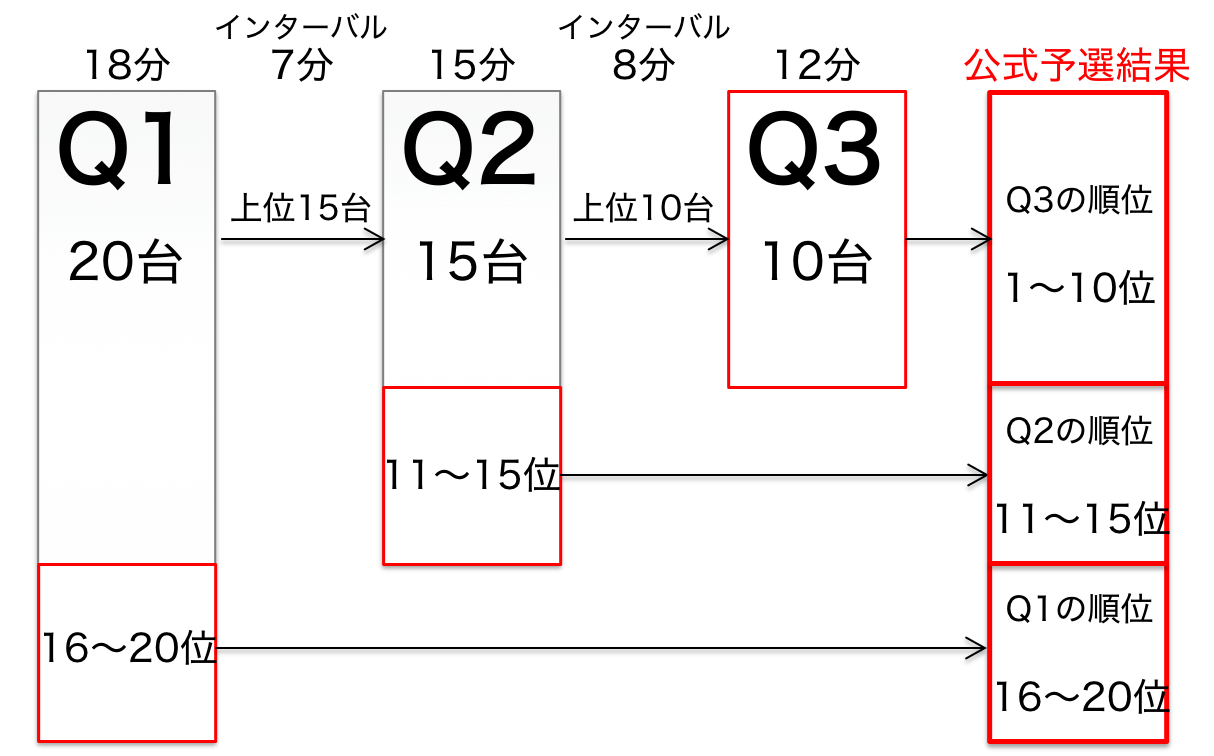

F1における公式予選の流れ

F1の公式予選はQ1、Q2、Q3の3セッションから構成されます。出走台数が20台の場合、最初に18分間のQ1が行われ、各ドライバーのタイミングでタイムアタックを実施し、最も遅い5台の順位(16位~20位)が決定されます。上位の15台はQ2に進出し、Q1で記録したタイムは消去されます。

Q1のチェッカーから7分間のインターバルの後、15分間のQ2が行われ、Q1同様にタイムアタックを実施し、最も遅い5台の順位(11位~15位)が決定されます。上位の10台はQ3に進出し、Q2で記録したタイムは消去されます。

Q2のチェッカーから8分間のインターバルの後、12分間のQ3が行われ、残りの10台の順位(1位~10位)が決定されます。

予選中にコース上に停止した車両は以後のセッションを走行することができません。

決勝

公式予選によって決められたグリッド順からスタートし、規定周回数を完了したときのコントロールラインを通過した順に順位が決められます。『レース』とはこの決勝の走行セッションのことを指します。

同タイムが記録された場合

決勝で複数の車両が同タイムでコントロールラインを通過し、フィニッシュとなった場合は、写真判定によって順位が決められます。

各車両にはトランスポンダーと呼ばれる発信機が取り付けられており、トランスポンダーがサーキットのコントロールラインなどに埋め込まれたセンサーの上を通過したことを検知することによってタイム計測が行われています。

トランスポンダーの取り付け位置の違いや、車両のボディ形状の違いなどがあるため、同タイムでフィニッシュした場合でも写真判定をすると、ほとんどの場合はどちらが前でフィニッシュしたのか判断することができます。

決勝におけるレース形式

レース形式は主に以下のの2種類に分けられます。

- 規定された周回数を走行するもの

- 規定された時間を走行するもの

規定された周回数を走行するもの

F1、SUPER GT、スーパーフォーミュラなどのレースに代表され、レースの走行距離(周回数)があらかじめ決められています。

シリーズの規則によってレース距離が決められていますので、その距離に合わせてサーキット毎に周回数が決められています。規定された周回が完了したときにコントロールライン付近でトップの車両からチェッカーフラッグが振られレースが終了します。

レースを完走できなくても(チェッカーフラッグを受けられなくても)、規則で決められた規定周回数を完了していると完走扱いとなります。

レース距離が周回数で規定されていても、最大時間によってレースの終了が規定されています。F1においては規定周回数を完了していなくても、スタートから2時間経過した時点の周回がファイナルラップ(最終周)となります。これは”2時間ルール”と呼ばれF1の世界ではよく知られています。

レース距離の例

F1

305kmを超える最小周回数

SUPER GT

250〜1000kmを超えた最初の周回

SUPER FORMULA

110〜300km

規定された時間を走行するもの

WECやスーパー耐久などのシリーズに代表され、主に耐久レースで採用されている方式です。レース時間はシリーズで統一されておらず、レース毎にそれぞれ決められており、WECのルマン24時間レースが特に有名です。

規定された時間が経過した周回がファイナルラップ(最終周)とされ、その周回が完了したときにトップの車両からチェッカーフラッグが振られます。時間で規定されているレースは規定周回数がない場合が多く、その場合は、どんなに周回数が多くてもチェッカーフラッグを受けることができないと完走扱いになりません。

チャンピオンの決め方

F1やSUPER GTなどの複数のサーキットでレースが行われるシリーズ戦においては、それぞれのレース結果に応じたポイントが与えられ、年間を通して獲得したポイント数で争われます。最もポイントを獲得したドライバーがシリーズチャンピオンとなります。

レース毎の獲得ポイントはシリーズによって異なり、シリーズ毎の特別規則書に規定されています。F1の場合は1位から10位までに以下のポイントが与えられます。

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |

| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |

F1の場合、タイトルはドライバーだけでなく、コンストラクター(チーム)にも与えられます。1チーム2台体制で参戦していますので、2人のドライバーの獲得ポイントの合計がコンストラクターズポイントとして加算されます。

同ポイントで並んだ場合は、優勝の数が多い方が上位となります。どちらのドライバーも優勝していない場合は2位の数が多いドライバーが上位となります。それでも決まらない場合は3位の数、4位の数・・・が多いドライバーが上位となります。それでも決められない場合は、審査委員会の審議により決められる場合もあります。

シリーズによっては公式予選でポールポジションを獲得したドライバーや決勝でファステストラップを記録したドライバーへポイントが与えられる場合もあります。